रुत्खेर ब्रेख्मान योज़े दे ब्लोक के साथ हुई अपनी बातचीत के कई दिनों बाद तक मेरा दिमाग इसी सवाल पर बार-बार वापस लौटता रहा: अगर सारा समाज भरोसे पर आधारित होता, तो कैसा होता?

योज़े दे ब्लोक के साथ हुई अपनी बातचीत के कई दिनों बाद तक मेरा दिमाग इसी सवाल पर बार-बार वापस लौटता रहा: अगर सारा समाज भरोसे पर आधारित होता, तो कैसा होता?

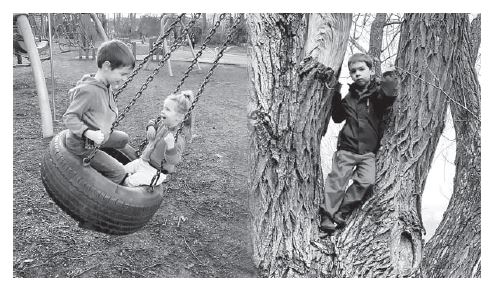

मैं सोचता था कि इतने बड़े पैमाने का यू-टर्न लेने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। हमें बच्चों के साथ शुरुआत करनी होगी। लेकिन जब मैंने शैक्षणिक साहित्य में गोता लगाया, तो मुझे कुछ कठोर तथ्यों का सामना करना पड़ा। पिछले दशकों के दौरान बच्चों की स्वाभाविक प्रेरणा-शक्ति का विधिवत गला घोंटा गया है। वयस्क बच्चों का समय होमवर्क, व्यायाम, संगीत, नाटक, ट्यूशन, परीक्षा की तैयारी जैसी अन्तहीन गतिविधियों से भरते रहते हैं। इसका मतलब है कि एक गतिविधि के लिए उनके पास बहुत कम समय बचता है: खेल के लिए। और खेल शब्द का इस्तेमाल मैं व्यापक अर्थ में कर रहा हूँ - किसी भी ऐसी जगह जाने की आज़ादी जहाँ बच्चों को उनकी जिज्ञासा ले जाती हो। खेलने और ढूँढ़ निकालने की आज़ादी, प्रयोग करने और रचने की आज़ादी। अभिभावकों या अध्यापकों द्वारा तय कर दिए गए रास्ते पर चलकर नहीं, बल्कि यूँ ही। मज़े की खातिर।

आप कहीं भी नज़र डालें, हर जगह बच्चों की आज़ादी सीमित की जा रही है। 1971 में ब्रिटेन के सात और आठ साल के बच्चे खुद-ब-खुद पैदल चलकर स्कूल जाया करते थे। आजकल महज़ 10 प्रतिशत बच्चे ऐसा करते हैं। दस देशों के बारह हज़ार अभिभावकों के बीच किए गए जनमत-संग्रह से यह बात सामने आई है कि कैदी उससे ज़्यादा समय बाहर बिताते हैं जितना बच्चे बिताते हैं। मििशगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया था कि बच्चों द्वारा स्कूल में बिताए गए समय में 1981 से 1997 तक 18 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ था।

इन घटनाओं पर समाजविज्ञानियों और मनोवैज्ञानिकों ने समान रूप से चेतावनी ज़ाहिर की है। एक दीर्घकालीन अमेरिकी अध्ययन ने बच्चों में एक निरन्तर ह्रासमान ‘इंटरर्नल लोकस आॅफ कंट्रोल’ लक्ष्य किया था, यानी वे उत्तरोत्तर यह महसूस कर रहे थे कि उनके जीवन दूसरे लोगों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह बदलाव इतने बड़े पैमाने का रहा है कि 2002 में एक औसत बच्चा 1960 के दशक के 80 प्रतिशत बच्चों के मुकाबले कम ‘आत्मनियंत्रित’ महसूस करता था।

हालाँकि, मेरे अपने देश में ये आँकड़े इतने ज़्यादा चौंकाने वाले नहीं हैं, तब भी रुझान वैसा ही है। 2018 में हाॅलैण्ड के शोधकर्ताओं ने पाया था कि दस में से तीन ही बच्चे ऐसे थे जो या तो हफ्ते में एक बार बाहर खेलने जाते थे या जाते ही नहीं थे। इस बीच, ओईसीडी (वैश्विक थिंक टैंक) द्वारा स्कूली बच्चों के बीच किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण से यह बात सामने आई थी कि जितने भी मुल्कों में वह सर्वेक्षण किया गया था, उनमें हाॅलैण्ड के बच्चे सबसे कम उत्प्रेरित थे। परीक्षाओं और रिपोर्ट-कार्डों ने इन बच्चों की स्वाभाविक उत्प्रेरणाओं को इस कदर कुन्द कर दिया था कि जब उनका सामना अध्यापक द्वारा सौंपी गई किसी ऐसी ज़िम्मेदारी से होता था जिसमें कोई श्रेणी (ग्रेड) मिलने वाली नहीं होती थी, तो उनकी एकाग्रता कपूर की तरह उड़ जाती थी। बच्चों की बढ़ती निगरानी

बच्चों की बढ़ती निगरानी

और इस सबसे बड़े बदलाव के बारे में तो कहना ही क्या जिसके तहत अभिभावक अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं। उन्हें पढ़ाने में। उनके होमवर्क में मदद करने में। उन्हें खेल का अभ्यास कराने ले जाने में। नीदरलैंण्ड्स में इन दिनों इस तरह की अभिभावकीय देखभाल पर खर्च किए जाने वाले समय में 1980 के दशक के मुकाबले 150 प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज कामकाजी माताएँ अपने बच्चों के साथ उससे ज़्यादा समय बिताती हैं जितना 1970 के दशक में गृहणी माताएँ बिताया करती थीं।

क्यों? इस बदलाव के पीछे क्या चीज़ है? ऐसा नहीं है कि अभिभावकों को अचानक अपरिमित समय हाथ लग गया है। स्थिति, इसके विपरीत, यह है कि 1980 के दशक के बाद से अभिभावकों को हर कहीं बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। हो सकता है रहस्य इसी चीज़ में छिपा हो: तमाम अन्य चीज़ों की कीमत पर काम पर हमारी अस्वाभाविक एकाग्रता। जैसे-जैसे शिक्षा के नीति-निर्माता श्रेणी-निर्धारण (रैंकिंग) और वृद्धि (ग्रोथ) को प्रोत्साहित करते गए हैं, वैसे-वैसे अभिभावक और स्कूल परीक्षाओं और परीक्षा-परिणामों में तल्लीन होते गए हैं।

अब बहुत कम उम्र में बच्चों की कोटियाँ निर्धारित की जाने लगी हैं। एक कोटि में वे बच्चे आते हैं जो योग्यता और सम्भावनाशीलता का अम्बार लगाते रहते हैं, और दूसरी कोटि में वे बच्चे आते हैं जो कम योग्य और कम होनहार माने जाते हैं। अभिभावकों को चिन्ता सताती है: कहीं मेरी बेटी में कुछ कमियाँ तो नहीं हैं? क्या मेरा बेटा अपने सहपाठियों के साथ कदम मिलाकर चल पा रहा है? क्या उन्हें किसी विश्वविद्यालय में दाखिला मिल पाएगा? 10,000 अमेरिकी छात्रों के बीच किए गए हाल ही के एक अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ है कि 80 प्रतिशत छात्रों का सोचना है कि उनके अभिभावक करुणा या दया जैसे गुणों की बजाय अच्छे ग्रेड की ज़्यादा चिन्ता करते हैं।

इसी के साथ-साथ एक व्यापक अहसास यह बना हुआ है कि कोई मूल्यवान चीज़ हाथ से फिसलती जा रही है। जैसे कि स्वतःस्फूर्तता। और खिलन्दड़ापन। एक अभिभावक के रूप में आप पर लगातार ऐसी सलाहों की बौछार होती रहती है कि आपको उपलब्धि के दबावों का सामना करने के लिए खुद को और अपने बच्चे को किस तरह तैयार करना चाहिए। एक पूरी-की-पूरी विधा इस पर केन्द्रित है कि किस तरह काम कम किया जाए और सचेत ज़्यादा रहा जाए। लेकिन अगर थोड़ा-सा स्वावलम्बन पर्याप्त न हुआ तो?

जो ढर्रा चल रहा है, उसकी बेहतर समझ के लिए ज़रूरी है कि हम खेल के अपने अभिप्राय को स्पष्ट करें। खेल तयशुदा नियमों-विनियमों के अधीन नहीं होता, बल्कि किसी भी तरह की सीमाओं और बन्धनों से मुक्त होता है। यह नकली घास से तैयार किया गया मैदान नहीं होता जिसके चारों ओर चिल्लाते हुए अभिभावक बैठे रहते हैं; यह अभिभावकों के निरीक्षण से मुक्त घर से बाहर बच्चों की उछल-कूद और मौज-मस्ती होती है, जिस दौरान वे अपने खेल खुद ही रचते चलते हैं।

जब बच्चे इस तरह का खेल खेलते हैं, तो वे खुद ही सोचते हैं। वे जोखिम उठाते हैं और नियमों का पालन नहीं करते, रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और परिपाटियों से हटकर आचरण करते हैं, और इस प्रक्रिया में अपनी दिमागी काबिलियत और उत्प्रेरणा में वृद्धि करते हैं। उन्मुक्त क्रीड़ा ऊब का कुदरती इलाज भी होती है। आजकल हम बच्चों को मशीनों द्वारा गढ़े गए तमाम तरह के मनोरंजन उपलब्ध कराते हैं - विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने के सम्पूर्ण निर्देशों से युक्त लेगो स्टार वाॅर्स स्नोस्पीडर से लेकर पकने की इलेक्ट्राॅनिक आवाज़ों से युक्त मिली किचन गुर्मेट डीलॅक्स (Gourmet Deluxe) तक।

सवाल यह है कि अगर हर चीज़ पहले से निर्मित है, तब क्या हम अपनी खुद की जिज्ञासा और कल्पना-शक्ति को विकसित कर सकते हैं? क्या ऊब रचनात्मकता का स्रोत हो सकती है? मनोवैज्ञानिक पीटर ग्रे लिखते हैं कि ‘आप रचनात्मकता की शिक्षा नहीं दे सकते। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उसे फलने-फूलने दें’।

खेल का अतिशय महत्व

जीवविज्ञानी इस बात को लेकर एकमत हैं कि खेलने की प्रवृत्ति की जड़ें हमारे स्वभाव में गहरे तक फैली हुई हैं। लगभग सारे स्तनधारी जीव खेलते हैं, और बहुत-से अन्य प्राणी भी खुद को खेलने से नहीं रोक पाते। अलास्का के कौए-नुमा परिन्दे रेवन बर्फ से ढँके छप्परों पर बैठकर भनभनाने जैसी आवाज़ करते हैं। आॅस्ट्रेलिया के एक समुद्र-तट पर मगरमच्छ मौज-मस्ती के लिए लहरों पर तैरते हुए देखे गए हैं, और कनाडा के वैज्ञानिकों ने आॅक्टोपसों को दवा की खाली बोतलों पर पानी के फव्वारे छोड़ते देखा है। ऊपरी तौर पर, खेल समय का अच्छा-खासा दुरुपयोग लग सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा अक्लमन्द प्राणियों में सबसे ज़्यादा खिलन्दड़ा व्यवहार देखने मिलता है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि पालतू जानवर जीवन-भर खेलते ही रहते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि बचपन का जितना अधिक आनन्द होमो पप्पी लूटता है उतना प्राणियों की कोई प्रजाति नहीं लूटती। हाॅलैण्ड के इतिहासकार हुइज़िंगा ने 1938 में लिखा था कि क्रीड़ा जीवन को अर्थ प्रदान करती है। उन्होंने हमें होमो लुडेन्स - ‘खिलाड़ी मानव’ - की संज्ञा दी थी। हुइज़िंगा ने कहा था कि “जिसे हम ‘संस्कृति’ कहते हैं, उसकी हर चीज़ का उद्गम क्रीड़ा में है।”

ऊपरी तौर पर, खेल समय का अच्छा-खासा दुरुपयोग लग सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा अक्लमन्द प्राणियों में सबसे ज़्यादा खिलन्दड़ा व्यवहार देखने मिलता है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि पालतू जानवर जीवन-भर खेलते ही रहते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि बचपन का जितना अधिक आनन्द होमो पप्पी लूटता है उतना प्राणियों की कोई प्रजाति नहीं लूटती। हाॅलैण्ड के इतिहासकार हुइज़िंगा ने 1938 में लिखा था कि क्रीड़ा जीवन को अर्थ प्रदान करती है। उन्होंने हमें होमो लुडेन्स - ‘खिलाड़ी मानव’ - की संज्ञा दी थी। हुइज़िंगा ने कहा था कि “जिसे हम ‘संस्कृति’ कहते हैं, उसकी हर चीज़ का उद्गम क्रीड़ा में है।”

नृविज्ञानियों का अनुमान है कि ज़्यादातर मानव-इतिहास के दौरान बच्चों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा-से-ज़्यादा खेलने की इजाज़त मिली हुई थी। खेल की संस्कृति हर कहीं एक-जैसी प्रतीत होती है, भले ही इस मामले में शिकारी-संग्रहकर्ताओं की अलग-अलग संस्कृतियों के बीच के फर्क विचारणीय हों। शोधकर्ताओं का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात युवाओं को उपलब्ध कराई गई अपरिमित स्वतंत्रता थी। चूँकि घूमन्तू लोग शायद ही कभी महसूस करते हैं कि वे बच्चों के विकास को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए बच्चों को सुबह से देर रात तक, दिन-भर खेलने की छूट मिली होती है।

लेकिन अगर बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, तो क्या वे वयस्क जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं? इसका जवाब यह है कि इन समाजों में खेलना और सीखना एक ही चीज़ है। शिशुओं को चलना या बोलना सीखने के लिए परीक्षाओं और श्रेणियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काबिलियतें उनमें कुदरती ढंग से आती हैं, क्योंकि वे दुनिया को जानने-समझने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। इसी तरह, शिकारी-संग्रहकर्ताओं के बच्चे खेल-खेल में सीखते हैं। कीड़े पकड़ना, धनुष-बाण बनाना, जानवरों की आवाज़ों की नकल करना - जंगल में करने लायक बहुत कुछ होता है। और जीवित बने रहने के लिए वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं के ज़बरदस्त ज्ञान की ज़रूरत होती है।

इसी तरह, साथ खेलते हुए बच्चे आपस में सहयोग करना सीखते हैं। शिकारी-संग्रहकर्ताओं के बच्चे मिले-जुले समूहों में खेलते हैं, जिनमें हर उम्र के लड़के और लड़कियाँ शामिल होते हैं। छोटे बच्चे बड़े बच्चों से सीखते हैं, जो अपना ज्ञान दूसरों को देने की ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं। आश्चर्य की बात नहीं कि इन समाजों में प्रतिस्पर्धात्मक खेल लगभग असामान्य चीज़ होती है। वयस्कों की खेल-स्पर्धाओं से भिन्न, ये उन्मुक्त खेल खिलाड़ियों से निरन्तर समझौतों की माँग करते हैं। और अगर कोई नाखुश हो जाता है, तो खेल को रोक देने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है (लेकिन तब हर कोई आनन्द से वंचित हो जाता है)।

***

जब से मनुष्यों ने एक जगह पर टिककर रहना शुरू किया तब से खेलों की संस्कृति में मूलभूत बदलाव आया।

सभ्यता का अभ्युदय बच्चों के लिए खेतिहर मज़दूरी की दिमाग को कुन्द कर देने वाली गुुलामी के साथ-साथ यह विचार भी लेकर आया कि बच्चों को कुछ-कुछ उसी तरह विकसित करने की ज़रूरत है जिस तरह टमाटर के पौधे विकसित किए जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चे जन्मजात रूप से दुष्ट हुए, तो आप उनको उनकी मर्ज़ी पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए उन्हें सबसे पहले उस सभ्यता के मुलम्मे की ज़रूरत पड़ी, और इसके लिए अक्सर एक सख्त नियंत्रण ज़रूरी हो जाता था। यह अभी हाल ही में, हमारे कृषक और नगर-वासी पूर्वजों के दिमाग में उपजी धारणा है कि बच्चों पर हाथ उठाया जा सकता है।

आरम्भिक नगरों और राज्यों के उद्भव के साथ ही आरम्भिक शिक्षा-प्रणालियों का जन्म हुआ था। चर्च के लिए धर्मपरायण अनुयायियों की, सेना के लिए वफादार सैनिकों की और सरकार के लिए कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ी। तीनों इस बारे में एकमत थे कि खेल शत्रु है। अँग्रेज़ पादरी जाॅन वेस्ले (1703-91) ने अपने स्कूल के लिए तैयार की गई नियमावली में निर्देश अंकित किया था कि ‘न ही हम खेलने के लिए वक्त की छूट देते हैं। जो लड़कपन में खेलता है, वह आदमी बन जाने पर भी खेलता ही रहता है’।

शिक्षा की जकड़न

उन्नीसवीं सदी में जाकर ही मज़हबी शिक्षाओं की जगह राजकीय शिक्षा-प्रणालियों ने ली थी जिनमें, एक इतिहासकार के शब्दों में, “सुबह के 10 बजकर 20 मिनिट होते ही एक फ्रांसीसी शिक्षा-मंत्री शेखी बघार सकता था कि उसे ठीक-ठीक जानकारी है कि समूचे फ्रांस के एक खास कक्षा के सारे छात्र सिसरो का कौन-सा अंश पढ़ रहे होंगे।” लोगों को उम्र के शुरुआती दौर से ही अच्छी नागरिकता की घुट्टी पिलाना ज़रूरी समझा जाता था, और उन नागरिकों को अपने मुल्क से प्यार करना भी सीखना होता था। फ्रांस, इटली और जर्मनी की सीमाओं को नक्शे पर उकेर दिया गया था; अब फ्रांसीसियों, इताल्वियों और जर्मनों को गढ़ने का समय आ गया था।

औद्योगिक क्रान्ति के दौरान उत्पादन का उबाऊ काम मशीनों को सौंप दिया गया था। (बेशक, हर कहीं नहीं - बाँग्लादेश के बच्चे अभी भी हमारे मुनाफे के सौदों के लिए सिलाई मशीनों पर काम करते हैं।) इसने शिक्षा के लक्ष्य को बदल दिया। आज, बच्चों को पढ़ना और लिखना, योजना बनाना और चीज़ों को संगठित रूप देना सीखना पड़ता है ताकि वे वयस्क होने पर अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में ही बच्चों को एक बार फिर से खेलने का ज़्यादा समय मिलना शुरू हुआ। इतिहासकार इसे उन्मुक्त क्रीड़ा के ‘स्वर्ण युग’ की संज्ञा देते हैं, जब बाल-श्रम को प्रतिबन्धित कर दिया गया था और अभिभावक बच्चों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने की छूट देने लगे थे। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई इलाकों में तो कोई उन पर निगाह भी रखने की परवाह नहीं करता था, और बच्चे दिन के ज़्यादातर समय आज़ादी-से घूमते-फिरते रहते थे। लेकिन ये सुनहरे दिन ज़्यादा समय तक नहीं टिके, क्योंकि 1980 के दशक के बाद से जीवन उत्तरोत्तर व्यस्त होता चला गया - कार्य-स्थलों पर भी और कक्षाओं में भी। व्यक्तिवाद और उपलब्धि की संस्कृति प्रभावी होती गई। परिवार छोटे होते गए और अभिभावकों को अपनी सन्तानों की कामयाबी की चिन्ता सताने लगी।

लेकिन ये सुनहरे दिन ज़्यादा समय तक नहीं टिके, क्योंकि 1980 के दशक के बाद से जीवन उत्तरोत्तर व्यस्त होता चला गया - कार्य-स्थलों पर भी और कक्षाओं में भी। व्यक्तिवाद और उपलब्धि की संस्कृति प्रभावी होती गई। परिवार छोटे होते गए और अभिभावकों को अपनी सन्तानों की कामयाबी की चिन्ता सताने लगी।

जो बच्चे खेल-कूद में ज़्यादा ही मग्न रहते थे, उनको डाॅक्टरों तक के पास ले जाया जाने लगा। हाल के दशकों में व्यवहारपरक विकारों का चिकित्सकीय निरूपण बहुत तेज़ी-से बढ़ा है, जिसका सम्भवतः सबसे अच्छा उदाहरण अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसआॅर्डर (ए.डी.एच.डी.) है। मैंने एक मनोविश्लेषक को कहते हुए सुना है कि यह एकमात्र ऐसा विकार है जो मौसमी है: गर्मी की छुट्टियों के दौरान जो चीज़ मामूली प्रतीत होती है, वही स्कूल के शुरू होते ही कई सारे बच्चों को रिटालिन का डोज़ देने की माँग करती है।

मान लिया कि हम आज बच्चों के साथ उतनी सख्ती नहीं बरतते जितनी सौ साल पहले बरता करते थे, और स्कूल उस तरह जेलों से मिलते-जुलते नहीं हैं जैसे वे उन्नीसवीं सदी में हुआ करते थे। जो बच्चे बुरे ढंग से पेश आते हैं, उन्हें तमाचा मारने की बजाय दवा की गोली दी जाती है। स्कूल अब बच्चों के दिमाग में कोई खास सिद्धान्त या मत ठूँस-ठूँस कर नहीं भरते, बल्कि हमेशा से कहीं ज़्यादा विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा देते हैं, और छात्रों को भरसक ज़्यादा-से-ज़्यादा ज्ञान हस्तान्तरित करने की कोशिश करते हैं ताकि वे ‘ज्ञानमूलक अर्थव्यवस्था’ (‘नाॅलेज इकाॅनाॅमी’) के भीतर समुचित वेतन उपलब्ध कराने वाली नौकरियाँ हासिल कर सकें।

शिक्षा अब टिकी रह सकने वाली चीज़ बन गई है। एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार हो रही है जो खुद को आन्तरिक स्तर पर हमारे उपलब्धि-आधारित समाज के नियमों के अनुरूप ढाल रही है। यह एक ऐसी पीढ़ी है जो उस गला-काट-प्रतियोगिता में शामिल होना सीख रही है जहाँ कामयाबी का मुख्य पैमाना आपका रिज़ूम और आपके वेतन का चैक होता है। एक ऐसी पीढ़ी जिसकी तयशुदा ढाँचे के बाहर कदम रखने में बहुत दिलचस्पी नहीं है, जिसकी सपने देखने या साहसिक कदम उठाने, कल्पना या अन्वेषण करने में बहुत दिलचस्पी नहीं है। संक्षेप में, ऐसी पीढ़ी जो खेलने का ढंग भूलती जा रही है।

***

‘कबाड़ी खेल का मैदान'

क्या कोई दूसरा उपाय है?

क्या हम किसी ऐसे समाज की ओर वापस लौट सकते हैं जो आज़ादी और रचनात्मकता की ज़्यादा गुंजाइश देता हो?

क्या हम ऐसे खेल के मैदान तैयार कर सकते हैं और ऐसे स्कूल बना सकते हैं जो खेलने की हमारी आकांक्षा को न केवल बाधित न करते हों, बल्कि उसकी बजाय उसे मुक्त करते हों?

जवाब है, हाँ, और हाँ, और हाँ।

डेनमार्क के लैण्डस्केप वास्तुविद कार्ल थियोडोर सोरेन्सिन पहलेे खेल के कुछ मैदान तैयार कर चुके थे, जिनके बारे में उन्हें बाद में पता चला कि वे बच्चों को बहुत उबाऊ लगे थे। रेत के डिब्बे, फिसलपट्टियाँ, झूले...औसत खेल के मैदान किसी नौकरशाह का स्वप्न और बच्चे का दुःस्वप्न होते हैं। सोरेन्सिन का सोचना था कि यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि बच्चे कबाड़खानों और निर्माण-स्थलों पर खेलना ज़्यादा पसन्द करते हैं।

इससे उन्हें सर्वथा नया कुछ तैयार करने की प्रेरणा मिली: खेल का एक ऐसा मैदान जिसके कोई नियम या सुरक्षा-सम्बन्धी कोई कायदे न हों। एक ऐसी जगह जिसकी ज़िम्मेदारी स्वयं बच्चों के हाथों में हो।

1943 में जब डेनमार्क पर जर्मनी ने कब्ज़ा कर रखा था, सोरेन्सिन ने कोपेनहेगन की उपनगरीय बस्ती एम्ड्रॅप में अपनी योजना का परीक्षण किया। उन्होंने 75,000 वर्गफुट के एक भूखण्ड को टूटी-फूटी कारों, जलाऊ लकड़ियों और पुराने टायरों से भर दिया। बच्चे पेड़ों पर चढ़ सकते थे, अलाव जला सकते थे, गड्ढे खोद सकते थे, झोपड़ियाँ बना सकते थे। या, जैसा कि बाद में सोरेन्सिन ने कहा था: वे “सपना देख सकते थे और कल्पना कर सकते थे और सपनों और कल्पनाओं को साकार रूप दे सकते थे।”

उनका यह ‘कबाड़ी खेल का मैदान’ एक ज़बरदस्त कामयाबी साबित हुआ, जो औसतन हर रोज़ दो सौ बच्चों को एम्ड्रॅप की ओर आकर्षित करने लगा। और अच्छे-खासे उपद्रवियों के बावजूद, लगभग तत्काल यह बात ज़ाहिर हो गई कि ‘उबाऊ किस्म के खेल के मैदानों में जो शोर, चीख-पुकारें और लड़ाई-झगड़े सुनने को मिलते हैं, वे सब यहाँ नदारद हैं, क्योंकि यहाँ व्यस्त रहने के अवसर इतने अधिक हैं कि बच्चों को झगड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हालात पर नज़र रखने के लिए एक ‘प्ले लीडर’ को नियुक्त किया गया था, लेकिन वह दूर बना रहा। इस पहले प्ले लीडर, जाॅन बर्तेल्सिन का कहना था कि “मैं बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकता, बल्कि दरअसल मैं सिखाऊँगा भी नहीं।”

विश्व युद्ध समाप्त होने के कई महीने बाद ब्रिटेन की एक लैण्डस्केप वास्तुविद लेडी एलेन हर्टवुड एम्ड्रॅप आई। इस वास्तुविद ने स्वीकार किया कि “मैंने वहाँ जो कुछ देखा, उसने मुझे मोहित कर लिया।” बाद के वर्षों में उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए कबाड़ का यह सन्देश जगह-जगह फैलाया, जिस दौरान वे यह मंत्र जपती रहती थीं: “एक टूटी हुई हड्डी एक टूटे हुए उत्साह से बेहतर है।”

जल्दी ही लन्दन से लिवरपूल तक, काॅवेण्ट्री से लीड्स तक, समूचे लन्दन के बमों से क्षत-विक्षत खण्डहर बच्चों के लिए खोले जाने लगे। जो जगहें अभी कुछ समय पहले तक मृत्यु और तबाही से गूँज रही थीं, वे अब किलकारियों से भर उठीं। ये नए खेल के मैदान ब्रिटेन के नवनिर्माण के रूपक और उसके लचीलेपन का साक्ष्य बन गए।

यह सही है कि हर कोई उत्साहित नहीं था। वयस्कों को इस तरह के खेल के मैदानों को लेकर दो आपत्तियाँ हमेशा से रही हैं। पहली: वे बदसूरत होते हैं। दरअसल, ये आँख की किरकिरी हैं। लेकिन जहाँ अभिभावक अव्यवस्था देखते हैं, वहीं बच्चे सम्भावनाएँ देखते हैं। जहाँ वयस्क कचरे को बरदाश्त नहीं कर सकते, वहीं बच्चे ऊबना बरदाश्त नहीं कर सकते।

दूसरी आपत्ति: कबाड़ी खेल के मैदान खतरनाक होते हैं। हिफाज़ती अभिभावकों को डर था कि एम्ड्रॅप की वजह से हड्डियों के टूटने और सिरों के फूटने का ताँता लग जाएगा। लेकिन एक साल बाद, बदतर-से-बदतर घाव वे थे जिनके लिए मामूली-सी चिपकाने वाली पट्टी से ज़्यादा गम्भीर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। ब्रिटेन की एक बीमा कम्पनी इस कदर प्रभावित हुई कि उसने मानक खेल-मैदानों की तुलना में कबाड़ी खेल-मैदानों से सम्बन्धित बीमे के लिए कम प्रीमियम लेना शुरू कर दिया था।

तब भी, 1980 के दशक के आते-आते खेल के ये मैदान, जिन्हें ब्रिटेन में ‘एडवेंचर प्ले ग्राउण्ड’ की संज्ञा दी जाने लगी थी, संघर्ष करना शुरू कर चुके थे। जैसे ही सुरक्षा-नियमों में इज़ाफा होता गया, निर्माताओं को लगा कि वे तथाकथित ‘सुरक्षित’ उपकरण तैयार कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नतीजा? चालीस साल पहले जितने एम्ड्रॅप हुआ करते थे, आज उनके मुकाबले में बहुत थोड़े-से एम्ड्रॅप हैं।

हालाँकि, हाल के वर्षों में कार्ल थियोडोर सोरेन्सिन के पुराने विचार को नए सिरे से क्रियान्वित किया गया है। और ठीक ही किया गया है। विज्ञान ने आज इस बात के प्रमाणों का अम्बार लगा दिया है कि अव्यवस्थित, जोखिम-भरी क्रीड़ा बच्चों के शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए अच्छी चीज़ है। अपने जीवन के बाद के वर्षों में सोरेन्सिन ने निष्कर्ष के तौर पर कहा था कि “मैंने जितनी भी कल्पनाओं को साकार रूप दिया है उनमें, कबाड़ी खेल-मैदान सबसे बदसूरत है, तब भी मेरे लिए वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा सुन्दर चीज़ है।”

***

क्या हम इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं?

अगर बच्चे बाहर अधिक स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सकते हैं, तो क्या वे अन्दर भी वैसा कर सकते हैं? बहुत-से स्कूल आज भी घण्टियों, टाइमटेबिलों और परीक्षाओं के इर्दगिर्द विन्यस्त होकर गौरवान्वित फैक्टरियों की तरह संचालित हैं। लेकिन अगर बच्चे खेल-खेल में सीखते हैं, तो फिर शिक्षा-प्रणाली को उसी के अनुरूप शक्ल क्यों न दी जाए? यह सवाल कुछ वर्ष पहले कलाकार और स्कूल डायरेक्टर शैफ ड्रुमन के दिमाग में पैदा हुआ था।

ड्रुमन उन लोगों में से हैं जिन्होंने खेलने की अपनी आदत कभी नहीं छोड़ी, और जिनके मन में नियमों और नियमों का पालन कराने वालों के प्रति विकर्षण का भाव रहा है। वे जब मुझे लेने रेलवे स्टेशन पर आते हैं, तो वे अपनी कार को खुले आम साइकल के रास्ते में पार्क कर आते हैं। वे मुझ बँधुआ श्रोता के साथ अपना वह एकालाप शुरू कर देते हैं जो अगले कुछ घण्टों तक जारी रहता है। मैं बीच-बीच में किसी तरह कोई सवाल पूछ लेता हूँ। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे अपने मुद्दे पर अड़े रहने के लिए कुख्यात हैं।

लेकिन यह ड्रुमन की बकवास नहीं थी जिसके लिए मैं ट्रेन में सवार होकर नीदरलैण्ड्स के सुदूर दक्षिण में रोइरमाॅण्ड शहर तक आया था। मैं इसलिए आया था कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जो असाधारण था।

अगोरा स्कूल और सामुदायिकता

ज़रा ऐसे स्कूल की कल्पना करने की कोशिश कीजिए जिसमें न कोई कक्षाएँ लगती हैं, न कक्षाओं के लिए कोई कमरे हैं। जिसमें न कोई होमवर्क है, न कोई श्रेणियाँ दी जाती हैं। जिसमें उप-प्राचार्यों और टीम लीडरों का कोई सोपानक्रम नहीं है - सिर्फ स्वायत्त अध्यापकों (या जैसा कि वे यहाँ कहते हैं ‘कोच’) की मण्डलियाँ भर हैं। इस स्कूल में डायरेक्टर को अक्सर अपने कार्यालय से बाहर चले जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को अपनी बैठक करने के लिए उस जगह की ज़रूरत पड़ जाती है।

और, नहीं, यह सनकी अभिभावकों के अनोखे बच्चों का कोई अभिजात स्कूल नहीं है। इस स्कूल में तमाम वर्गों के बच्चे भर्ती किए जाते हैं। इसका नाम? अगोरा।

इस सब की शुरुआत 2014 में हुई थी, जब स्कूल ने उन दीवारों को तोड़ने का फैसला किया था जो उसे घेरती थीं। (ड्रुमन: ‘बच्चों को पिंजरों में बन्द कर दो, तो वे चूहों की तरह व्यवहार करने लगते हैं।’) इसके बाद, सारे दरजों के बच्चों को गड्डमड्ड कर दिया गया। (‘क्योंकि वास्तविक दुनिया ऐसी ही होती है।’) फिर हर छात्र को अपनी-अपनी योजना तैयार करने को कहा गया। (‘अगर आपके स्कूल में एक हज़ार बच्चे हैं, तो आपके पास सीखने की एक हज़ार राहें होती हैं।’)

नतीजा?

स्कूल में प्रवेश करने पर कबाड़ी खेल-मैदान की बात सबसे पहले दिमाग में आती है। ब्लैक-बोर्ड की दिशा में बैंचों की कतारों की बजाय, मैंने जो देखा, उसमें तात्कालिक तौर पर तैयार की गई डेस्कों की एक रंग-बिरंगी अव्यवस्था, एक मछलीघर, तूतमखानम के मकबरे की नकल, यूनानी स्तम्भ, एक-के-ऊपर-एक शय्याएँ, एक चीनी ड्रैगॅन और आसमानी नीले रंग की '69 कैडिलाक कार का सामने का आधा हिस्सा शामिल था।

अगोरा के एक छात्र का नाम है ब्रेण्ट। अभी वह सत्रह बरस का है। कुछ साल पहले तक वह महाविद्यालय में प्रवेश की तैयारी कराने वाले एक द्विभाषाई स्कूल में पढ़ता था जहाँ सारे विषयों में अच्छी श्रेणियाँ मिला करती थीं - अलावा फ्रांसीसी और जर्मन के, जिनमें वह फेल हो रहा था। हाॅलैण्ड की थ्री-ट्रैक प्रणाली के तहत, ब्रेण्ट को एक सीढ़ी नीचे, जनरल सेकेण्डरी एजुकेशन ट्रैक पर स्थानान्तरित कर दिया गया और फिर, जब इसके बाद भी वह पिछड़ता रहा, तो उसे उससे भी निचली सीढ़ी पर वोकेशनल ट्रैक में भेज दिया गया। “जब मुझे यह बताया गया, तो मैं बुरी तरह गुुस्से में घर भाग आया। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं मैकडोनाल्ड्स में नौकरी तलाशने जा रहा हूँ।”

लेकिन दोस्तों-के-दोस्तों-के-दोस्तों की मेहरबानी से ब्रेण्ट अगोरा आ पहुँचा, जहाँ उसे वह पढ़ने की आज़ादी थी जो वह पढ़ना चाहता था। आज वह एटॅम बम के बारे में सब कुछ जानता है, वह अपने कारोबार की पहली योजना तैयार कर रहा है और जर्मन में बातचीत कर सकता है। उसे शंघाई की माॅण्ड्रैगॅन यूनिवर्सिटी के एक अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रम में दाखिले की मंज़ूरी भी मिल चुकी है।

उसके कोच राॅब ह्यूबन के मुताबिक ब्रेण्ट काॅलेज में अपने दाखिले की सूचना देने को लेकर बहुत ऊहापोह की स्थिति में था। “उसने मुझसे कहा, ‘इस स्कूल ने मेरे लिए जितना किया है, उसके बदले में मैं इस स्कूल को अभी भी बहुत कुछ देना चाहता हूँ’।”

या चौदह साल की छात्रा ऐंजेलीक का उदाहरण लें। उसकी प्राथमिक पाठशाला ने उसे व्यावसायिक शिक्षा के लिए भेज दिया था, लेकिन जिस लड़की से मैं मिला, वह विश्लेषण करने के मामले में असाधारण है। किसी वजह से उसके दिमाग पर कोरिया की धुन सवार है और वह वहाँ पढ़ाई करने जाना चाहती है, और उसने अपने ही उद्यम से कोरियाई भाषा भी अच्छी-खासी सीख ली है। ऐंजेलीक शाकाहारी भी है और उसने मांसाहारियों से बहस करने के लिए तर्कों का संग्रह कर एक पूरी पुस्तक तैयार कर डाली है। (कोच राॅब: ‘मैं उन बहसों में अक्सर हार जाता हूँ।’)

हर छात्र की एक कहानी है। चौदह वर्षीय रफाएल को प्रोग्रामिंग बहुत पसन्द है। उसने मुझे डच ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की सुरक्षा-सम्बन्धी दरार (सिक्योरिटी लीक) दिखाई जो उसने खोजी है। उसने वेबमास्टर को इसकी जानकारी दी, लेकिन उसे अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। रफाएल मुझे हँसते हुए बताता है, “अगर मैं उसका ध्यान खींचना चाहता, तो मैं उसका निजी पासवर्ड बदल सकता था।”

जब वह मुझे उस एक कम्पनी की वेबसाइट दिखाता है जिसके एक हिस्से पर उसने कुछ काम किया है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या वह उस कम्पनी से इस काम के बदले पैसा नहीं लेगा। इस पर रफाएल मुझे अजीब-सी नज़रों से देखता है। “क्या मैं इस तरह अपनी स्वतःप्रेरणा गँवा दूँ?”

अपने ध्येय के एहसास से ज़्यादा इन बच्चों में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, वह इनकी सामुदायिकता की भावना है।

जिन बच्चों से मैंने बात की, उनमें से कइयों को मेरे पुराने स्कूल में सम्भवतः निर्दयतापूर्वक सताया गया होता। लेकिन जिस किसी भी बच्चे से मैंने बात की, उसने मुझे बताया कि अगोरा में कोई किसी को धौंस नहीं दिखाता। चौदह वर्षीय मिलोउ ने बताया कि “हम एक-दूसरे से साफ-साफ तरीके से बात करते हैं।”

धौंस जमाने को प्रायः हमारे स्वभाव की एक विचित्रता की तरह देखा जाता है; एक ऐसी चीज़ जिसे हमारे लड़कपन का अंग माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है - यह उन समाजविज्ञानियों का कहना है जिन्होंने उन जगहों पर व्यापक शोध किए हैं जहाँ धौंसबाज़ी एक आम बीमारी है। वे इन्हें टोटल इंस्टिट्यूशन्स की संज्ञा देते हैं। समाजविज्ञानी इरविंग गाॅफमान ने कोई पचास वर्ष पहले लिखते हुए ऐसे स्थलों का चित्रण इस तरह किया था:

• हर कोई समान रूप से एक ही जगह पर रहता है और एक ही अधिकारी के अधीन होता है।

• सारे काम मिलकर किए जाते हैं और हर कोई समान रूप से एक ही काम करता है।

• गतिविधियों के निर्धारण में कोई लचीलापन नहीं होता, और वे अक्सर एक घण्टे से दूसरे घण्टे के लिए निर्धारित होती हैं।

• स्पष्ट और औपचारिक नियम होते हैं जो एक अधिकारी द्वारा आरोपित किए गए होते हैं।

निश्चय ही, इसका चरम उदाहरण जेल है, जहाँ दादागिरी बेलगाम होती है। लेकिन ‘टोटल इंस्टिट्यूशन’ नर्सिंग होम जैसी दूसरी जगहों पर भी दिखाई देते हैं। बुज़ुर्गों को एकसाथ रख देने की स्थिति में वे एक जाति-व्यवस्था विकसित कर सकते हैं जिसमें सबसे बड़े दादा बिंगो खेलते वक्त सबसे अच्छी मेज़ों-कुर्सियों पर कब्ज़ा कर सकते हैं। एक अमेरिकी विशेषज्ञ तो बिंगो को ‘शैतान का खेल’ तक की संज्ञा देता है।

और स्कूल भी हैं ही। ब्रिटेन के आम बोर्डिंग स्कूलों में दादागिरी बहुत ज़्यादा छायी हुई है (उस तरह की दादागिरी जिससे विलियम गोल्डिंग को लाॅर्ड आॅफ फ्लाइज़ की प्रेरणा मिली थी)। और यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि ये स्कूल सबसे ज़्यादा जेलों से मिलते-जुलते हैं। आप बाहर नहीं जा सकते, कठोर सोपानक्रम के भीतर आपको अपनी एक जगह बनानी होती है, और छात्रों तथा अध्यापकों के बीच सख्त विभाजन होता है। ये प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाएँ ब्रिटेन की उच्च-मध्यवर्गीय व्यवस्था का अविभाज्य अंग हैं - लन्दन के बहुत-से राजनेता बोर्डिंग स्कूलों में पढ़े हैं - लेकिन शिक्षा-विज्ञानियों के मुताबिक ये हमारी खिलाड़ी प्रकृति को नष्ट कर देते हैं।1

अच्छी बात यह है स्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं। अगोरा जैसे उन्मुक्त स्कूलों में दादागिरी लगभग नहीं के बराबर है। यहाँ जब आपका मन हो, आप राहत की साँस ले सकते हैं: दरवाज़े हमेशा खुले होते हैं। और, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हर कोई भिन्न है। यह भिन्नता सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ हर उम्र, हर तरह की काबिलियतों और हर कक्षा के बच्चे आपस में मिले हुए हैं।

ब्रेण्ट बताता है कि “मेरे पुराने स्कूल में आप व्यावसायिक शिक्षा के बच्चों से बात नहीं कर सकते थे।” इसके बाद उसने और जोएप (पन्द्रह वर्षीय) ने मुझे उस समय के बारे में बताया जब पन्द्रह वर्षीय नोह (जो मूलतः व्यावसायिक कार्यक्रम में शामिल था) ने उन्हें एक ऐसे हुनर के बारे में व्याख्यान दिया जिसकी उनमें बुरी तरह कमी थी। जोएप ने बताया कि “नोह ने अपने जीवन के पूरे डेढ़ साल की योजना बना रखी थी। हमने बहुत कुछ सीखा।”

मैंने अगोरा का जितना ही ज़्यादा भ्रमण किया, उतनी ही ज़्यादा मुझे यह बात समझ में आती गई कि बच्चों को उम्र और काबिलियत के मुताबिक अलग-अलग घेरों में रखना किस कदर पागलपन है। विशेषज्ञ आबादी के सुशिक्षित और अल्प-शिक्षित हिस्सों के बीच बढ़ती हुई खाई के बारे में वर्षों से चेतावनी देते आ रहे हैं, लेकिन इस दरार की शुरुआत वास्तव में होती कहाँ से है? जूली (पन्द्रह वर्षीय) कहती है कि “मुझे तो कोई फर्क दिखाई नहीं देता। मैंने व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों के मुँह से ऐसी बातंे सुनी हैं जो तथाकथित आॅनर्स के बच्चों की बातों से ज़्यादा अक्लमन्दी की होती हैं।”

या उस दस्तूरी तरीके का उदाहरण लें जिसके तहत स्कूल दिनों को निर्धारित कालखण्डों (पीरियड्स) में टुकड़े-टुकड़े काटते रहते हैं। कोच राॅब कहते हैं कि “सिर्फ स्कूलों में ही दुनिया विषयवार टुकड़ों में बँटी हुई है। ऐसा और कहीं नहीं होता।” ज़्यादातर स्कूलों में, जिस समय छात्र का मन अपने काम में लगना शुरू होता है, ठीक उसी समय अगली कक्षा की घण्टी बज जाती है। क्या सीखने की प्रक्रिया को इतने आनन-फानन में हतोत्साहित करने वाली कोई दूसरी प्रणाली हो सकती है?

इसके पहले कि आपको गलतफहमी हो, यह ज़रूरी है कि अगोरा के बन्धन-मुिक्त के फलसफे को बढ़ा-चढ़ा कर न देखा जाए। भले ही यह स्कूल स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता हो, लेकिन यह परम-स्वतंत्र नहीं है। उसमें एक न्यूनतम लेकिन अनिवार्य ढाँचा तो है ही। हर सुबह छात्र स्कूल के दिन की शुरुआत करते हैं। रोज़ एक घण्टे का खामोश रहने का वक्त होता है, और हर छात्र सप्ताह में एक बार अपने कोच से मिलता है। इसके अलावा, बच्चे जानते हैं कि उनसे बहुत ऊँची अपेक्षाएँ की जाती हैं, और अपने निजी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वे कोचों के साथ मिलकर काम करते हैं।

ये कोच अनिवार्य हैं। वे सिखाते हैं और चुनौतियाँ पेश करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। वास्तव में, उनका काम पढ़ाने के साधारण काम से कहीं ज़्यादा कठिन है। सबसे पहले तो उन्हें शिक्षक के रूप में मिले प्रशिक्षण से खुद को मुक्त करना ज़रूरी होता है। राॅब कहते हैं, “बच्चे जो सीखना चाहते हैं, उसमें से ज़्यादातर आप उन्हें पढ़ा ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए, वे कोरियाई नहीं समझते, और कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐंजेलीक और रफाएल की उनके अपने-अपने कामों के सन्दर्भ में मदद की थी।”

शिक्षा का परम उद्देश्य

सबसे बड़ा सवाल, निश्चय ही, यह है: क्या यह आदर्श ज़्यादातर बच्चों के सन्दर्भ में कारगर होगा?

अगोरा के छात्रों की अविश्वसनीय विविधता को देखते हुए मुझे यह विश्वास करने की तमाम वजहें दिखाई देती हैं कि यह मुमकिन है।2 बच्चों का कहना है कि कुछेक को आदत डालनी पड़ी, लेकिन अब उन्होंने अपनी जिज्ञासा का अनुसरण करना सीख लिया है। शैफ ड्रुमन इसकी तुलना बैटरी फार्मों के पिंजरों में बन्द चूज़ों से करते हैं: “कुछ बरस पहले मैंने एक किसान से कुछ चूज़े खरीदे थे। जब मैंने उन्हें अपने आँगन में छोड़ा, तो वे कई घण्टों तक जहाँ-के-तहाँ यूँ खड़े रहे जैसे उन्हें वहाँ कील से जड़ दिया हो। एक हफ्ते बाद ही वे चलने-फिरने की हिम्मत जुटा सके।”

और अब नकारात्मक पक्ष। किसी भी किस्म का मूलगामी नवाचार अपरिहार्य रूप से पुरानी व्यवस्था के साथ टकराव की स्थिति में होता है।

वास्तव में, अगोरा बच्चों को एक बिलकुल भिन्न किस्म के समाज के लिए शिक्षित कर रहा है। स्कूल उन्हें स्वायत्त, रचनात्मक, प्रतिबद्ध नागरिक बनने की गुंजाइश देना चाहता है। लेकिन अगर अगोरा परीक्षण के तयशुदा मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो यह स्कूल निरीक्षण में पास नहीं हो पाएगा। यह वह प्रक्रिया है जो अगोरा जैसी पहल की राह में निरन्तर बाधा पेश करती है।

इसलिए शायद हमें और भी बड़ा सवाल उठाने की ज़रूरत है: शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या यह सम्भव है कि हम अच्छी श्रेणियों और अच्छी तनख्वाहों की कीलों से जकड़कर रह जाएँ?

2018 में हाॅलैण्ड के दो अर्थशास्त्रियों ने सैंतीस देशों के सत्ताइस हज़ार कामगारों के जनमत-संग्रह का विश्लेषण किया था। उन्होंने पाया था कि उनमें से एक-चौथाई मतदाताओं के मन में अपने काम के महत्व को लेकर सन्देह था। ये कौन लोग हैं? ये निश्चय ही धोबी, नर्सें या पुलिस-अधिकारी नहीं हैं। आँकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ‘अर्थहीन नौकरियाँ’ निजी क्षेत्रों में केन्द्रित हैं - बैंकों, कानूनी फर्मों और विज्ञापन एजेंसी जैसी जगहों में। हमारी ‘ज्ञानमूलक अर्थव्यवस्था’ के मापदण्ड से देखें, तो जो लोग ये नौकरियाँ कर रहे हैं, वे सफलता की परिभाषा हैं। उन्होंने लगातार ‘ए' श्रेणियाँ अर्जित की होती हैं, उनके प्रखर लिंक्डइन प्रोफाइल होते हैं और वे तनख्वाह के रूप में खासी मोटी रकम पाते हैं। और तब भी जो काम वे करते हैं वह, उनके अपने आकलन के अनुसार, समाज के लिए किसी उपयोग का नहीं होता।

क्या दुनिया पगला गई है? हम अपनी सबसे प्रमुख प्रतिभाओं को आजीविका की सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद करने के लिए अरबों डाॅलर खर्च करते हैं, लेकिन जब वे शिखर पर पहुँच जाते हैं, तो वे खुद से सवाल करते हैं कि इस सबका क्या अर्थ है। इधर, राजनेता देशोें की अन्तरराष्ट्रीय श्रेणी में अपने देश का उच्च स्थान बनाने का उपदेश देते रहते हैं, और हमसे कहते रहते हैं कि हमें अधिक-से-अधिक शिक्षित होने, ज़्यादा-से-ज़्यादा पैसा कमाने और अर्थव्यवस्था को अधिक-से-अधिक ‘उन्नत’ बनाने की ज़रूरत है।

लेकिन ये तमाम डिग्रियाँ किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती हैं? क्या ये सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का प्रमाण होती हैं, या एक जगह बैठकर सिर हिलाते रहने की काबिलियत का प्रमाण होती हैं? यह कुछ वैसी ही बात है जो दार्शनिक इवान इलीच ने दशकों पहले कही थी: “स्कूल वह विज्ञापन एजेंसी है जो आपके मन में यह विश्वास बिठा देती है कि आपको वैसे ही समाज की ज़रूरत है जैसा वह है।”

खेल-खेल में शिक्षा देने वाला स्कूल अगोरा साबित करता है कि एक दूसरा रास्ता भी है। यह उन स्कूलों के आन्दोलन का हिस्सा है जो एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम का मानचित्र तैयार कर रहे हैं। लोग शिक्षा के प्रति इनके दृष्टिकोण का मज़ाक उड़ा सकते हैं, लेकिन इस बात के ढेरों प्रमाण हैं कि यह कारगर है: सफोक, इंग्लैण्ड का समरहिल स्कूल 1921 से यह साबित करता आ रहा है कि बच्चों को भरपूर आज़ादी सौंपी जा सकती है। और इसी तरह मैसाचुसेट्स का सडबरी वैली स्कूल है, जहाँ 1960 के दशक से हज़ारों बच्चों ने अपनी युवावस्था बिताई है, और अब वे एक सन्तोषजनक जीवन जी रहे हैं।

सवाल यह नहीं है: क्या हमारे बच्चे आज़ादी को सम्भाल सकते हैं?

सवाल यह है: क्या हममें उन्हें यह आज़ादी देने का साहस है?

यह एक अत्यन्त ज़रूरी सवाल है। मनोवैज्ञानिक ब्रायन सटन-स्मिथ ने एक बार कहा था कि “खेल का विलोम काम नहीं है। खेल का विलोम अवसाद है।” आज हम जिस तरह काम करते हैं - जिसमें कोई आज़ादी, कोई क्रीड़ा, कोई स्वाभाविक उत्प्रेरणा नहीं होती - वह अवसाद की महामारी को फैला रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, अवसाद अब अव्वल दर्जे की वैश्विक बीमारी बन चुका है। हमारा सबसे बड़ा घाटा बैंक अकाउण्ट में या बजट पत्रक में नहीं है, बल्कि खुद हमारे भीतर है। यह उस चीज़ की कमी है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। खेल की कमी।

अगोरा की यात्रा ने मुझे उम्मीद की किरण को देखने में मदद की। बाद में, जब शैफ ड्रुमन मुझे वापस स्टेशन छोड़ने आए, तो वे एक बार फिर मुस्कुराए। “आज मैंने आपके कान पका दिए।” सच है, लेकिन मुझे इसके लिए उनकी सराहना करनी होगी: आप उनके स्कूल में कितनी ही देर तक घूमते रहें, आप अपने अनेक यकीनों को ढहता हुआ महसूस करेंगे।

लेकिन अब मैं समझ गया हूँ: यह शुरुआत की दिशा में एक सफर है। अगोरा की तालीम का फलसफा वही है जो शिकारी-संग्रहकर्ता समाजों का हुआ करता था। बच्चे तभी सर्वश्रेष्ठ तालीम हासिल करते हैं जब उन्हें तमाम उम्र और काबिलियतों से युक्त समुदाय में कोचों और प्ले लीडर्स के सहारे, उन्हीं के ज़िम्मे छोड़ दिया जाता है। ड्रुमन इसे ‘एजुकेशन 0.0’ की संज्ञा देते हैं - होमो लूडेन्स की वापसी।

रुत्खेर ब्रेख्मान: यूरोप के एक अत्यन्त लब्धप्रतिष्ठित युवा इतिहासकार हैं। उनकी पुस्तक युटोपिया फॉर रियलिस्ट सण्डे टाइम्स और न्यू याॅर्क टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में शामिल थी, और डच भाषा से इसका अनुवाद बाईस भाषाओं में हुआ है। दे कोरेस्पॉन्डेंट में अपने काम के लिए वे प्रतिष्ठित यूरोपियन प्रेस प्राइज़ के लिए दो बार नामांकित किए गए हैं, और उनका लेखन वाॅशिंगटन पोस्ट तथा गार्जियन में प्रकाशित हुआ है। उनकी टेड वार्ता, ‘निर्धनता चरित्र का अभाव नहीं, पैसे का अभाव है’, को तीस लाख बार देखा गया है। उन्हें 2020 के बिग इशू के 100 शीर्षस्थ रूपान्तरकारियों (चेंजमेकर्स) में दसवीं श्रेणी में रखा गया था।

अँग्रेज़ी से अनुवाद: मदन सोनी: आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय वरिष्ठ हिन्दी लेखक व अनुवादक। इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। इन्होंने उम्बर्तो एको के उपन्यास द नेम ऑफ दि रोज़, डैन ब्राउन के उपन्यास दि द विंची कोड और युवाल नोह हरारी की किताब सेपियन्स: अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड समेत अनेक पुस्तकों के अनुवाद किए हैं।

यह अंश सन् 2020 में प्रकाशित रुत्खेर ब्रेेख्मान की पुस्तक ह्यूमनकाइण्ड से लिया गया है।